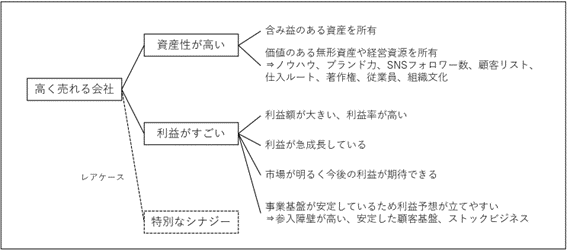

「どのような会社であれば高く売れるのか」、「弊社は高く売れる会社に該当するのか」、と売手会社のオーナーから聞かれることがあります。そのような場合、ショートアンサーとして、資産性が高い会社、利益がすごい会社、稀に特別なシナジーがある買手が現れた時、に高い価値が付くと答え、次にそれぞれを細分化してお伝えするようにしています。この質問を受ける度に、ベストアンサーは何だろうかとしばしば自問自答します。

「売れる会社」と「高く売れる会社」は違う

「売れる会社」と「高く売れる会社」は違います。会社の株主価値より売却価格が安ければ当然に会社を売却することは可能です。極端な例だと、資産にCashが1億あり、負債が0の会社が1,000万の売却価格を提示したらすぐに買手が現れます。株主価値1億 >> 売却価格1,000万だからです。その意味では、売却価格は0を下回ることができないので、資産性がなく(債務超過)、利益が出ていない会社、つまりは株主価値が0以下の会社は「売れない会社」と言わざるを得ません。

一方、「高く売れる会社」は、売却価格が高くても買手が現れる会社で、すなわち、買手から見て株主価値が高い会社と言い換えられます。

売るor売らないの選択権は売手にありますが、最終的な価格決定権はM&Aのリスクを負う買手にあるため、買手から見てという注釈がつきます。

次に、買手から見て株主価値が高い会社を細分化すると、①どの買手が見ても株主価値が高い会社、②特定の買手が見たときに株主価値が高い会社に分けられます。②のパターンは、特別な売上シナジーや特別なコストシナジー等がある場合ですが、買手のニーズが先行することやタイミングの問題等もあるため、特別なシナジー※により株主価値が高く見積もられるケースはレアケースに分類されます。ですので、①どの買手が見ても株主価値が高い会社はどのような会社か、という定義で次に進みます。

※特別なシナジーがあるケースとして、2011年にDeNAが当時赤字であった横浜ベイスターズの株式約67%をTBS等から65億(NPBへの保証金含めて95億)で取得した事例が有名です。

DeNAの運営するソシャゲのユーザ獲得、社名を横浜DeNAベイスターズに変更することによる広告宣伝効果、特定地域からの圧倒的な支持、12しかない球団の希少性など、特別なシナジーにより株主価値が高く見積もられました。

どの買手が見ても株主価値が高い会社

前述した特別なシナジーがある場合を除き、株主価値が高い会社は、資産性が高い会社か利益がすごい会社に分けられ、それぞれ下記のように整理できます。

利益をすごいと表現した理由は、足元の利益が大きい・利益率が高いことの他、急成長により今後の拡大が見込める場合や、利益の質が高い場合も含まれるためです。

高く売るためにこれからできること

高く売れる会社にするためにできることは、会社の強みに磨きをかけて業績を伸ばすことです。これはスポットで支援するアドバイザーが一朝一夕に関与してできることではありません、対象会社の社長にしかできないことです。

かと言って、「他にアドバイスはないのか」、と問われれば、例えば下記のようなアドバイスをしています。これらはM&A後半におけるDDの過程で論点となる可能性があるため、早めに潰しておくべき事項です。

・属人化しないようにする、特に社長の権限移譲を進める

・属人化しないように社内のマニュアル化を進める

・株主を整理する

・労務問題を事前に解決する

・訴訟問題を事前に解決する

・コンプライアンス遵守を徹底する

・関連当事者取引を整理する

・事業外資産を整理する

売り時はいつか

これらを踏まえたうえで、会社売却するか否かを悩まれているオーナーから「今売るべきか」、「売り時はいつなのか」、という難題を問われた場合、社長のやる気がなくなった時が売り時、その時に業績が良かったらこの上なく良い、と言うようにしています(あくまでも、すぐに売却しなければならない理由がない時の話です)。やる気がなくなった時とは、肉体的に難しくなった時や、精神的に無理になった時、単純に飽きた時、次の事業にやる気が向かっている時、プライベートにやる気が向かっている時など様々なケースが想定されます。もちろんケースバイケースですが、会社を運営している一番の理由は高く売るためではないはずですので、売却したい理由ができた時に売却する、業績(=売却価格)は付随事項という優先順位を認識することが重要と考えます。なお、創業者利益の獲得が第一優先の場合は、高く売ることにフォーカスして考えます。

似たような話として、居住用不動産をいつ売るべきか、という問いに対して私は、広い家に引っ越したくなった時や住む場所を変えたくなった時など、住むための家という目的を第一優先にして売却したい理由ができた時に売るべきだと考えるようにしています。その時に値段が高くなっていたら、なお良しという考え方です。

売手会社のオーナーに会社を運営している目的を再認識してもらうこと、会社を売却する動機を共に整理することもアドバイザーの重要な役割です。